Tendances précédentes de l’inflation (2018-2024)

Depuis 2018, l’inflation algérienne a connu de fortes fluctuations. Après un pic à 4,3% en 2018, le taux a chuté à 2,0% en 2019 et autour de 2,4% en 2020. À partir de 2021, sous l’effet de l’augmentation des prix mondiaux (notamment alimentaires et énergétiques), l’inflation a nettement rebondi, atteignant 7,2% en 2021 puis 9,3% en 2022 et 2023. La Banque mondiale confirme cette forte hausse jusqu’en 2023 (9,3%) suivie d’une brusque décrue en 2024 : l’inflation a baissé à environ 4,0–5,3% en 2024. Cette « désinflation » s’explique essentiellement par la baisse des prix des produits agricoles frais et alimentaires mondiaux, aidée par l’autorisation d’importations massives de viande et de volailles, ainsi que par la stabilisation du dinar et une modération de la croissance monétaire.

Année | Taux d’inflation (%) |

|---|---|

2018 | +4,3 % |

2019 | +2,0 % |

2020 | +2,4 % |

2021 | +7,2 % |

2022 | +9,3 % |

2023 | +9,3 % |

2024 | +4,0 – 5,3 % (forte baisse) |

2025 | –1,36 % (inflation négative historique) |

Cette longue liste montre que 2023/2024 ont ramené l’inflation à des niveaux compatibles avec l’objectif de stabilité (autour de 4 % en 2024), avant l’accélération des baisses des prix en 2025.

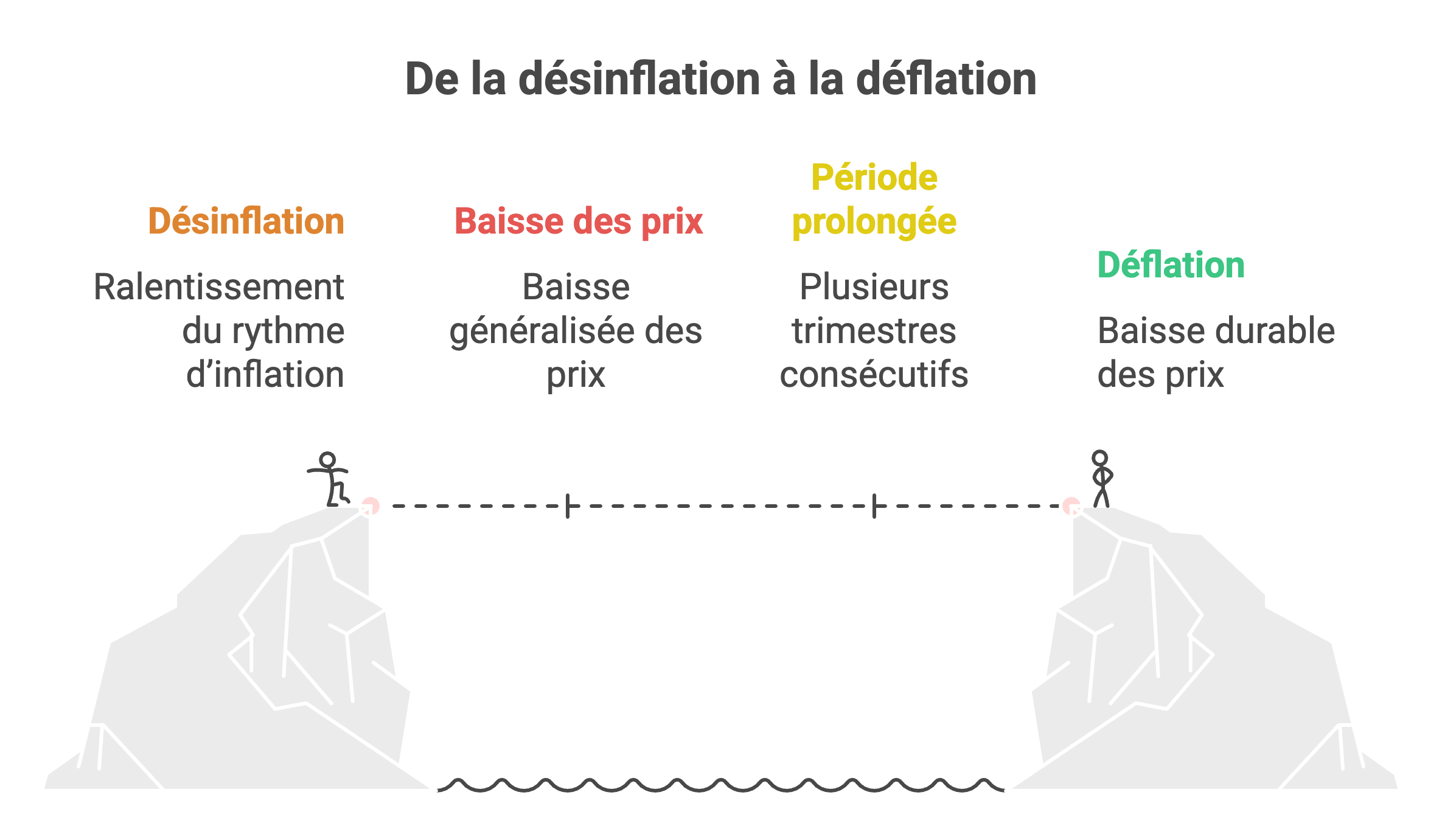

Mécanisme de la déflation et distinction avec l’inflation

La déflation est l’opposé de l’inflation : c’est une baisse généralisée et durable du niveau général des prix. Comme le rappelle le site pédagogique La finance pour tous, la déflation se caractérise par « une baisse durable et auto-entrenue du niveau général des prix ». Pour parler de déflation au sens strict, il faut que l’indice des prix reste négatif plusieurs trimestres consécutifs, ce qui rompt avec la simple désinflation (ralentissement du rythme d’inflation).

Le mécanisme économique est inverse de celui de l’inflation : en situation déflationniste, le pouvoir d’achat des consommateurs augmente (à court terme), mais les agents économiques (ménages et entreprises) anticipent une baisse continue des prix. Ils reportent alors leurs achats et leurs investissements en attendant des prix encore plus bas. Cette attente « négative » entraîne une contraction de la demande, poussant les entreprises à réduire production, salaires et investissements. Le ministère français de l’Économie précise ainsi que la déflation provoque un « comportement attentiste » qui fait chuter la consommation et gonfler les stocks, puis contracter l’activité économique. Autre effet pervers : le coût réel des emprunts augmente, ce qui dégrade la situation financière des emprunteurs (ménages comme entreprises) et alourdit le fardeau de la dette.

En résumé, la déflation crée un cercle vicieux : moins de consommation, moins d’investissement, montée du chômage, revenus stagnants ou en baisse. Le risque est qu’à terme elle affaiblisse la croissance et aggrave les déséquilibres, comme l’ont montré l’expérience américaine des années 1930 ou le Japon des années 1990. C’est pourquoi cette situation est jugée très dangereuse pour l’économie.

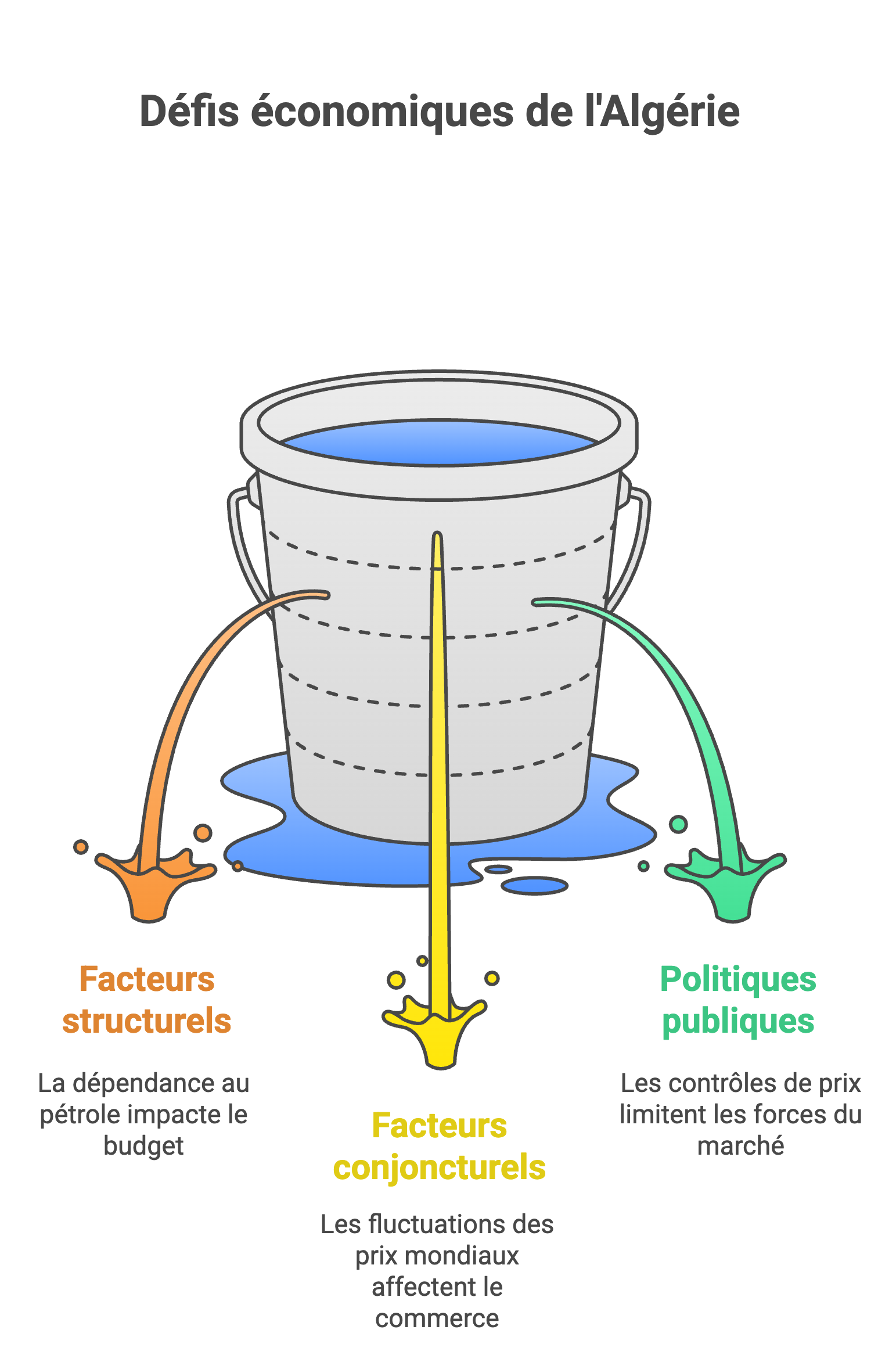

Facteurs ayant conduit à la déflation en 2025

L’apparition de déflation en Algérie en 2025 résulte d’une convergence de facteurs structurels, conjoncturels et politiques :

Facteurs structurels : L’économie algérienne reste très dépendante des hydrocarbures (plus de 90 % des exportations) et des importations alimentaires. Les recettes pétrolières ont fortement chuté fin 2024 (–31 %), comprimant le budget de l’État et limitant sa capacité à soutenir l’économie. Dans ce contexte, tout relâchement des pressions inflationnistes extérieures (par exemple des prix alimentaires mondiaux) se répercute fortement sur l’inflation domestique. Par ailleurs, l’Algérie reste un pays à importations nombreuses (les importations de biens ont bondi de +12 % en volume en 2024), ce qui expose l’économie à la volatilité des devises et des cours mondiaux.

Facteurs conjoncturels : En 2024-2025, les cours mondiaux du pétrole et du gaz ont amorcé un léger recul (Brent autour de 80 $ en 2024, contre 90 $ en 2023), ce qui a affecté les revenus extérieurs et la balance commerciale (déficit externe en 2024 après deux ans de surplus). Mais surtout, les prix des denrées alimentaires et agricoles ont chuté sur les marchés internationaux en 2024-2025 (après les hausses de 2021-2022). Ce fléchissement des prix mondiaux (grains, légumes frais, viandes) a directement tiré les prix locaux vers le bas : par exemple, les prix du poulet et du poisson ont reculé respectivement de 6,0 % et 12,8 % sur un mois en août 2025. L’appréciation du dinar face au dollar (–2,3 % en un an) a par ailleurs rendu les importations plus bon marché, amplifiant la tendance à la baisse des prix intérieurs.

Politiques publiques : Pour protéger le pouvoir d’achat, les autorités ont renforcé les dispositifs de contrôle et de régulation des prix. Le gouvernement a maintenu d’importantes subventions (énergie, carburants, produits de base) qui limitent l’inflation importée et stabilisent les prix domestiques. Des mesures ponctuelles (surveillance renforcée des circuits d’approvisionnement pendant le Ramadan, importations de produits frais) ont évité des pics de prix alimentaires. Selon les spécialistes, cette conjonction de stabilisation monétaire (maintien du dinar stable), de contrôle des prix et de relâchement des pressions importées a été décisive : « l’inflation a nettement ralenti en 2024 en raison d’une baisse de l’inflation importée (notamment alimentaire), soutenue par les mesures gouvernementales de stabilisation de la monnaie nationale et un contrôle renforcé des prix ». La Banque centrale maintient par ailleurs un taux directeur très bas (3 % depuis 2020) face à une forte liquidité bancaire, ce qui limite la consommation de crédit et la création monétaire. Au final, la Banque d’Algérie attribue la désinflation à « l’efficacité des outils monétaires et à la normalisation des conditions d’offre ».

La déflation de 2025 tient à la fois à la conjoncture (baisse des prix mondiaux et offre abondante) et à des politiques axées sur la stabilité des prix (marché régulé, subventions maintenues, politique monétaire prudente) qui ont neutralisé les pressions inflationnistes.

Conséquences pour ménages, entreprises et finances publiques

La déflation a un double effet sur l’économie algérienne :

Ménages : À court terme, les ménages peuvent bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat puisque les biens et services coûtent moins cher. Toutefois, selon les analyses économiques, ce gain apparent incite souvent les consommateurs à retarder leurs achats (anticipant des prix encore plus bas), ce qui diminue la demande globale. Par ailleurs, toute dette contractée par les ménages (prêts à la consommation, crédits immobiliers) devient plus lourde à rembourser en termes réels, car les revenus stagnent ou baissent pendant la déflation. En résumé, le court terme est favorable au consommateur, mais le moyen terme présente un risque de chômage et de pertes de revenus qui affecteront le pouvoir d’achat.

Entreprises et investissements : Pour les entreprises, la chute des prix signifie souvent une érosion des marges, car les coûts (salaires, dettes, certains intrants) n’ajustent pas aussi vite à la baisse. Faute de débouchés rémunérateurs, les entreprises tendent à réduire leur production, leur main-d’œuvre et leurs investissements. Cela se traduit par une baisse générale de l’activité économique. L’incertitude sur l’évolution des prix peut aussi freiner tout nouvel investissement : attendre que les coûts des équipements et des matières diminuent d’avantage. Au final, l’investissement productif se contracte dans un contexte déflationniste.

Finances publiques : La déflation accroît la charge réelle de la dette publique (emprunts indexés sur l’inflation ou nominaux). Dans un contexte de croissance faiblissante, les recettes fiscales diminuent (le PIB nominal évolue peu), tandis que les dépenses (notamment celles inscrites dans le budget en valeur nominale) restent rigides ou peuvent augmenter (subventions, salaires publics). Déjà, le budget 2024 a explosé sous l’effet du déficit pétrolier (près de –14% du PIB), et la déflation compliquerait la consolidation : les gouvernements peuvent être tentés d’accroître encore les dépenses sociales pour soutenir les ménages, ce qui creuserait le déficit et la dette.

Une déflation soutenue peut déclencher un cercle dépressif (consommation en berne, chômage, dette alourdie), ce qui constitue un piège difficile à rompre par les politiques publiques. Les autorités monétaires doivent agir vite pour briser la spirale, par exemple en relançant modérément la demande ou en assouplissant les conditions de crédit.

Politiques économiques et monétaires favorables à cette évolution

Plusieurs orientations politiques ont indirectement favorisé le maintien de prix bas en 2025 :

Politique monétaire accommodante : La Banque d’Algérie a gardé un taux directeur très faible (3%) face à une abondance de liquidités dans le système. Cette politique a soutenu la croissance du crédit (hausse modeste toutefois, +5% en 2024) sans créer de pression haussière forte sur les prix. Le maintien d’un taux bas a aidé à stabiliser les coûts de financement, mais avec peu d’impact inflationniste dans le contexte de surliquidité.

Régime de change rigide : La politique de change a visé une forte stabilité du dinar (dont la parité officielle est fixée à l’euro), ce qui a évité toute dépréciation brutale. La relative force du dinar face au dollar en 2024-2025 (grâce à la baisse du dollar sur le forex) a diminué le coût des importations et contenu l’inflation importée.

Contrôle et régulation des prix : Le gouvernement a poursuivi des mesures de régulation renforcée des marchés de biens essentiels (alimentation, énergie) et de lutte contre la spéculation. Ces interventions ont été saluées par les experts comme facteur clé de stabilité : elles ont freiné les hausses de prix, ce qui contribue mécaniquement à la baisse de l’inflation.

Dépenses budgétaires élevées : Contrairement à une politique de resserrement budgétaire, les comptes publics en 2024-2025 sont restés expansionnistes (budget 2024 très déficitaire, recours au fonds de régulation des recettes). Ces dépenses soutiennent la demande intérieure (investissements publics, salaires, subventions) et peuvent à terme ranimer l’inflation. Toutefois, à court terme elles ont surtout financé le maintien des subventions (ce qui modère l’inflation) et des investissements (booste la production domestique).

Axe de politique | Mesures clés (2024–2025) | Effets sur les prix et l’inflation |

|---|---|---|

🏛 Politique monétaire accommodante | Taux directeur maintenu à 3 % malgré une surliquidité. Croissance modérée du crédit (+5 % en 2024). | Soutient la stabilité financière sans générer de tension inflationniste. Les coûts de financement restent bas. |

💱 Régime de change rigide et stabilité du dinar | Parité officielle maintenue face à l’euro ; appréciation relative du dinar face au dollar. | Réduction du coût des importations → baisse de l’inflation importée. |

🛒 Contrôle et régulation des prix | Renforcement du contrôle des marchés (produits alimentaires, énergie). Lutte contre la spéculation. | Stabilisation des prix à la consommation ; contribution directe à la désinflation. |

💰 Dépenses publiques expansionnistes | Budget 2024 déficitaire, recours au Fonds de régulation des recettes. Maintien des subventions et salaires publics. | Soutien du pouvoir d’achat et de la demande, tout en modérant l’inflation à court terme grâce aux subventions. |

🌾 Soutien à la production locale | Investissements dans l’agriculture et la production domestique. | Amélioration de l’offre, réduction de la dépendance aux importations et des risques de flambée des prix. |

C’est moins la contraction de la demande interne que l’amélioration de l’offre et la modération des prix importés qui expliquent la déflation. Les autorités ont surtout cherché à préserver le pouvoir d’achat et la stabilité monétaire, quitte à accepter des déficits publics élevés. Comme le note Coface, les autorités « poursuivront leurs efforts pour renforcer le pouvoir d’achat et stimuler la production agricole locale afin de limiter les pénuries et les nouvelles flambées des prix », tandis que la politique monétaire reste inchangée.

Contexte régional et international

La déflation est un phénomène très rare au niveau mondial. La plupart des économies émergentes et développées en 2024-2025 enregistraient encore de l’inflation positive (par exemple, la zone euro reste autour de 5%, les États-Unis vers 3%). Même les pays maghrébins traversaient l’inflation (ex. Tunisie autour de 7% en 2024ins.tn). En comparaison, l’Algérie se distingue par ce renversement unique. Historiquement, seules des situations de crise extrême (Grande Dépression aux États-Unis dans les années 1930, long « choc perdu » japonais dans les années 1990-2000) ont connu une déflation prolongée. La situation algérienne est d’autant plus exceptionnelle que la croissance économique reste positive (environ 3–4%), ce qui n’est pas la configuration classique d’une déflation « classique » liée à la récession. Au Maghreb, l’Algérie est pratiquement isolée : par exemple, en 2024, le Maroc avait une inflation proche de 1% seulement, l’Égypte 30%, la Tunisie 7% (positives)ins.tn.

On peut noter que certains milieux internationaux considèrent qu’un taux d’inflation trop faible (~0%) est un indicateur de stabilisation post-crise plutôt que de crise imminente. Toutefois, compte tenu des risques de cercle vicieux expliqué plus haut, la majorité des analystes jugent que l’Algérie entre dangereusement dans une zone de déflation.

Perspectives pour 2026-2027

Plusieurs scénarios sont envisagés pour l’évolution des prix à moyen terme :

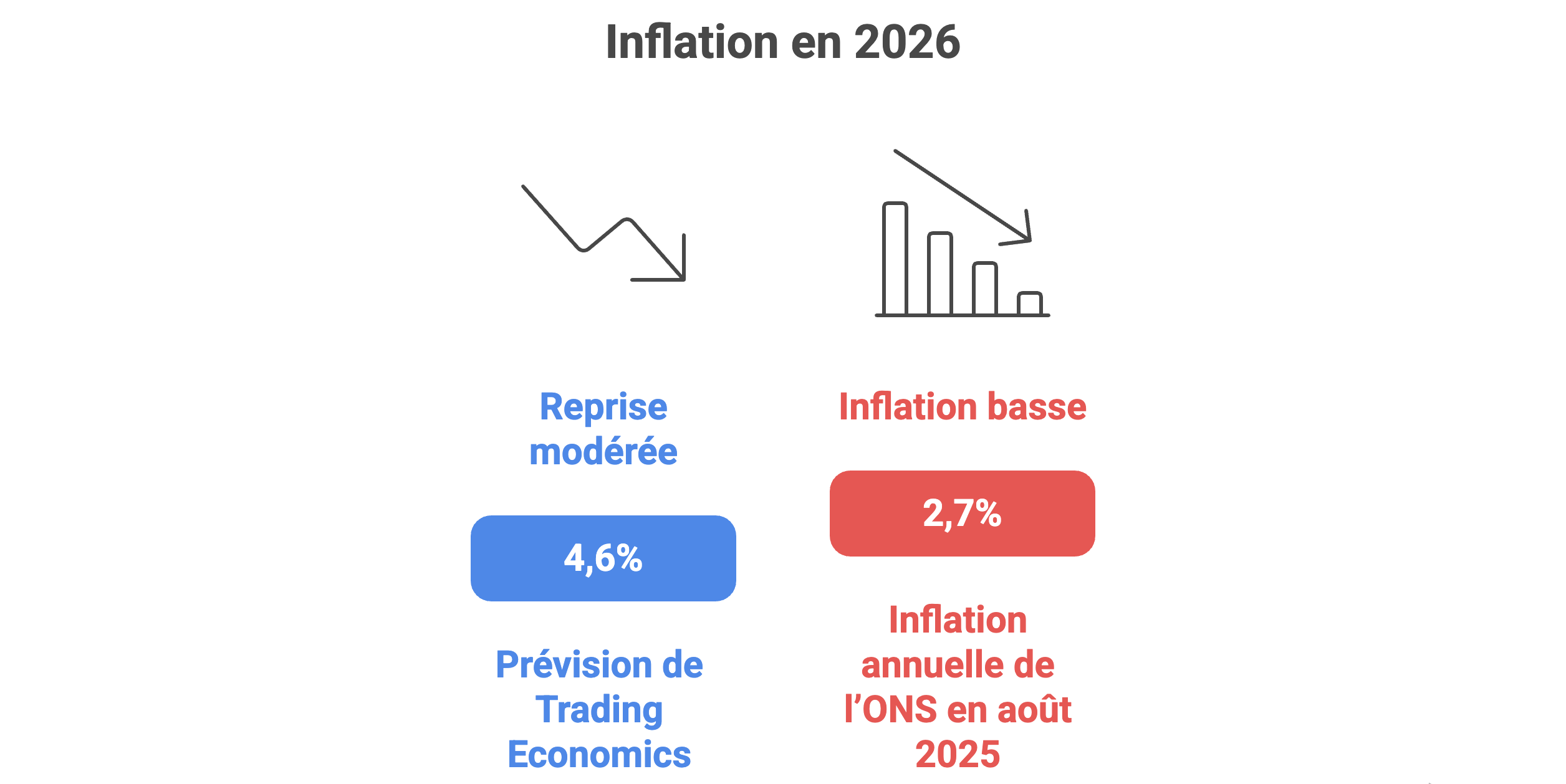

Reprise modérée de l’inflation (scénario de base) : Selon les prévisions macroéconomiques, l’inflation devrait remonter autour de 4–5 % d’ici 2026-2027. Trading Economics anticipe un taux d’environ 4,6% en 2026 et 4,1% en 2027. Le rapport de la Banque mondiale (avril 2025) prévoit également une inflation moyenne autour de 4,1% en 2026-2027. Cette hausse relative serait liée à l’arrêt de la baisse des prix mondiaux, une production pétrolière en légère hausse (le quota OPEP+ se relâche progressivement), et le maintien d’une politique budgétaire expansionniste. Dans ce scénario, la demande domestique soutenue et le rééquilibrage budgétaire partiel feraient ressurgir des pressions inflationnistes modérées, ramenant les prix vers des niveaux jugés plus « normaux » pour l’économie.

Maintien d’une inflation basse : Si les chocs externes favorables se prolongent (cours pétroliers modérés, abondance de l’offre alimentaire mondiale) et si la politique monétaire reste contenue, l’inflation pourrait rester très faible (1–2%) dans l’immédiat. En septembre 2025, l’ONS faisait déjà état d’une inflation annuelle de 2,7% à fin août. Dans ce scénario, la déflation serait évitée mais l’économie resterait en quasi-stagnation des prix, ce qui laisse planer le risque d’un rebond éventuel si les anticipations basculent.

Resserrement et risque de reprise rapide : Si le gouvernement réduit fortement les subventions ou si la Banque centrale relève brusquement ses taux (ou dévalue le dinar), une poussée inflationniste pourrait survenir. Le scénario inverse serait une forte récession mondiale, qui pourrait prolonger la déflation.

La trajectoire à venir dépendra de l’évolution des prix mondiaux (pétrole, denrées alimentaires), des choix budgétaires (réformes des subventions) et de la confiance des agents économiques. Les prévisions actuelles penchent pour un retour progressif à une inflation positive (dans la cible modérée), mais l’expérience de 2025 montre que rien n’est sûr : il s’agit d’une situation sans précédent, nécessitant une vigilance particulière des décideurs.